- 1.初診と詳細な問診

お子様の生活習慣、いびきの頻度、睡眠中の様子について詳しくお伺いし、いびきや睡眠中の無呼吸が健康に与える影響を評価します。日中の集中力や眠気についても確認し、いびきが日常生活に及ぼす影響を把握します。

- 2.診察と検査

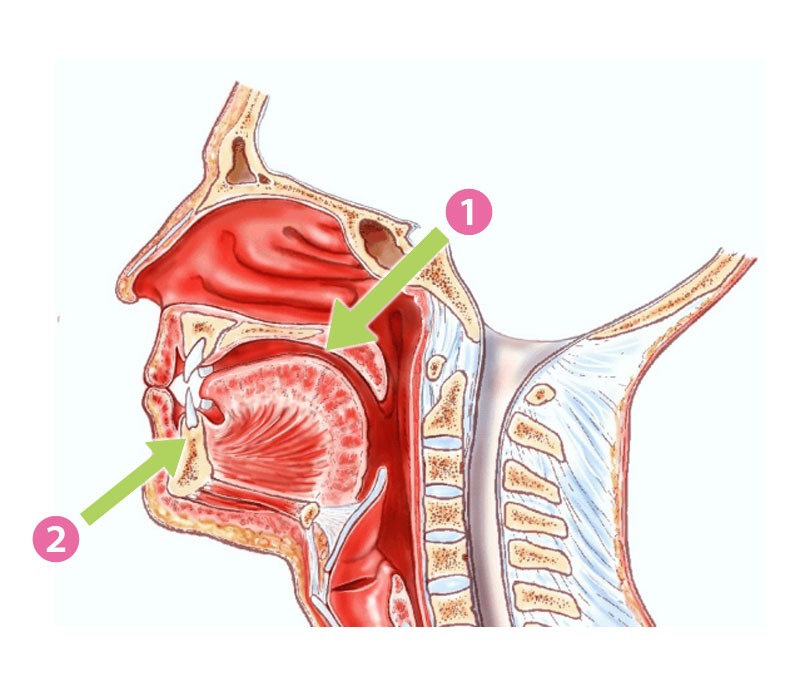

- 耳鼻咽喉科の診察:アデノイド(咽頭扁桃)や扁桃腺の肥大、鼻づまりの有無を確認します。

- 経鼻内視鏡検査:鼻から細い内視鏡を挿入し、アデノイドや喉の状態を直接確認します。経鼻内視鏡はお子様への負担が少なく、アデノイドや扁桃腺の肥大など、気道を圧迫している原因がないかを把握することができます。

- 無呼吸の簡易検査:睡眠中に無呼吸の症状が見られる場合、簡易検査機器を使用してお子様の睡眠時の呼吸状態や酸素濃度を測定します。自宅で行えるため、睡眠中の無呼吸や低酸素状態の有無を正確に調べることができます。